【12の住まい】11:阿久津雄一さん

家族3人でマンションに暮らす阿久津さんは、現在緑内障が進行して目が見えにくくなっている。しかし住み慣れた住まいの工夫で、IHコンロ、トレイ、調理器具を使って、ひとりで調理する。家族が不在のときにも安心できるよう、室内には見守りカメラを設置。外出時にもクッション性の高い帽子を被るなど、住まいの工夫と便利な道具が、自立した暮らしをサポートしている。

→視覚障がい、アート、趣味、五感リッチ、デジタル

デザインと身体と暮らしのバランスを考える

長年、GKインダストリアルデザインでさまざまなプロダクトデザインを手がけてきた阿久津雄一さん。これまでに手がけてきた仕事は、家具から、CTスキャンなどの医療系デザイン、航空機のインテリアまで幅広い。

妻の靖子さんは、デザインリサーチファームである株式会社MT ヘルスケアデザイン研究所代表や千葉大学附属病院患者支援部 特任准教授として活躍。ロボット介護機器を始めとするAgingTech分野の第一人者でもある。

雄一さんは、2年前から緑内障で視野狭窄が進行した。現在は右目の一部の視野が欠け、左目が完全に見えない状態だ。腎臓病や心房細動などの持病もあり、要支援1と視覚障がいの認定を受けた。訪問リハビリテーションや週1回の運動をサポートするデイケアサービスを受けている。

「片眼が見えないと、階段の段差がまったくわからない。特に下りの階段は怖い。心房細動の持病もあって、特に転倒事故や切り傷に注意しているので、外出は怖いですね。東京都盲人協会の指導で、白杖や点字ブロックの使い方、住まいの工夫などのアドバイスを受け、生活の中に反映しています」(雄一さん)

「東京都盲人協会の方から、『井上眼科にロービジョン外来というのがあるので、一度行ってみては?』と教わりました。ロービジョン(視機能の低下)外来は、視機能の評価や医療ソーシャルワーカーとの連携などを行っています。その中でもロービジョンケアは、日常生活の不便さを改善することを目的としていて、補助具や日常品の工夫のアドバイスもあります。やはり、餅は餅屋、私たちも教わることが多くて勉強になっています」(靖子さん)

|

| 東向きの専用庭に面した明るいリビングダイニング。間取りや家具の位置を熟知しているので、住まいの中では杖を使うことなく、自由に動ける。そのためにも、床にモノを置かない、動線を確保する、定位置を変えないという暮らしのルールは必要だ。これは、住まいの安全性の確保と共通する。見習いたいポイントだ。 |

一戸建てから現在のマンションに引っ越したのは、10数年前、雄一さんが65歳のときだ。1階で専用庭付きの部屋は、引っ越すにあたって、リビンダイニングに隣接する和室を仕事部屋にし、収納を増やした。

|

| 和室から仕事部屋にリフォーム。リビングダイニングとの仕切り戸は襖だったが、開放的な木製の格子の引き戸に変更。靖子さんが台湾へ行ったときによく見かけた仕切り戸を参考にしたそう。美しい格子のデザインが、開放的な仕切りとして機能している。 |

|

| 靖子さんは、さらに専門分野の学びを深めるために、今年4月から大学院ドクターコースへ。朝5時起床、6時から英語の勉強をする多忙な毎日だ。夫も妻も、それぞれが自立して暮らすライフスタイルを実践している。 |

|

| 仕事部屋の窓辺に配置した2人のPCデスク。梁の下の奥行にぴったり合わせて造り付けの書棚を設けた。 |

朝食は自分で作る、ひとり調理の工夫

雄一さんは、もともと料理好き。見えにくくなって、自分で調理するのは朝食だけになったが、ひとりで調理できるために、キッチンにはさまざまな工夫が施された。

|

| モノを探すのに時間がかかるので、置く位置を決めて、キッチンの吊り戸棚も棚も、すべて扉を外した。定位置のルールを決めておけば、何がどこにあるのかが把握できる。 |

「キッチンは大幅に変更しましたね。キッチンから浴室への通路をふさいで、パントリーを設けました。腎臓病のための低タンパク質食は冷凍食品なので専用冷凍庫をひとつ増やし、調理器具はすぐ使えるように作業台に置くなどして、見えにくくてもひとりで使えるキッチンにしました」(靖子さん)

|

| カラフルな調理用ボウルやまな板は、イケアの製品。食材とのコントラストが際だって、下ごしらえがしやすい。朝食用の野菜サラダをカットして準備。 |

|

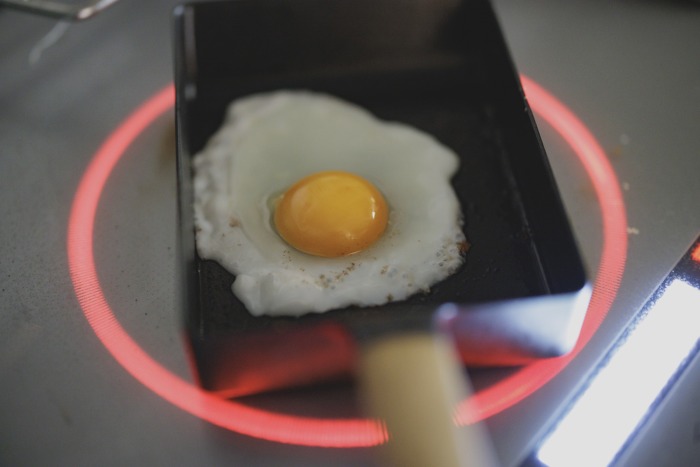

| オール電化マンションなので、コンロはIH。バーミキュラの「EGG & TOAST PAN」にバターを入れて、トーストを焼く。パンは低タンパク質のもの。 |

|

| バーミキュラの「EGG & TOAST PAN」はトーストや卵焼きがおいしくできると人気の商品。蓋をして数分で極上のトーストが出来上がる。 |

|

| 目玉焼きも、トーストを焼いたあとのパンで調理。見えにくくても、調理道具や配置の工夫次第で、朝食の調理ルーティンができあがる。 |

|

| カトラリーや食器、トレイの置き場所も決まっているので、難なく出来上がった食事をテーブルまで運べる。 |

|

| 雄一さんの朝食セットの完成。ダイニングテーブルには、後述する薬のトレイ、お茶セットのトレイが置かれている。これも、視認性のよさやわかりやすさを暮らしに取り入れる大切なポイント。 |

見えにくくても、わかりやすく安心して暮らすための工夫

必要なアイテムの定位置を決めて、必ずそこに戻すのが、見えにくくても安心して暮らすための基本。阿久津家では、テーブルの上など、トレイ毎に必要なものをまとめて、わかりやすい工夫がなされている。また、見えやすくするために、道具の色のコントラストも大切だそうだ。

|

| 「白いお椀に白いごはんを入れると、食べていても、まだごはんが残っていることに気づかない。だから白いごはん粒とのコントラストがわかりやすい暗い色のお椀がいいと言われました」(雄一さん)。写真は、電子レンジにも使える塗りの飯椀。白いごはんを盛ってもわかりやすい。 |

|

| ホテルの部屋のアメニティボックスからヒントを得た、薬トレイ。雄一さんの点眼薬や毎日の薬をトレイにまとめて、テーブルに置いてある。トレイは、会津旅行で買ってきた塗りの盆。「うっかり白い薬を落とすと見えなくなるので、ダークな色のトレイだと、コントラストがあってわかりやすく助かります」(雄一さん) |

|

| 食事用トレイの縁に少し角度があると、境がわかりやすく、使いやすい。トレイに載せて食事をすると、多少こぼしても掃除や片づけが簡単という利点もある。 |

「介護保険の範囲で提供されている介護用品は限られていて、パンフレットを見ていても機能優先のものばかり。機能とデザインの両方が備わった道具や介護用品は、日本では少ないです」(靖子さん)

会津の盆や電子レンジOKの塗りの食器など、長年デザインの仕事に関わっている2人だけに、ロービジョンケアを考えながら、美しい道具を暮らしの中にうまく取り入れている。

介護用品というと利便性ばかりにとらわれて、美しくないデザインや安価なものを取り入れがちだが、きちんとロービジョンケアを理解していれば、介護用品ジャンルの道具だけでなく、デザイン性の高い道具が利用できるのだということがよくわかる。

アートを身近に、心地よく暮らす

阿久津邸は、廊下や仕事部屋など住まいのいたるところに、2人の好きなアートが飾られていて、居心地のいい空間となっている。

また、仕事部屋のソファーセットには、間接照明も取り入れられていて、雄一さんの見えにくさを解消する工夫と、暮らしの心地よさ、その両方が共存する住まいとなっている。

|

| 仕事部屋の壁面。右上の作品は、靖子さんが応援しているアーティスト、コバヤシ舞衣子さんのドローイング。 |

|

| 玄関から続く廊下にも、奈良美智さんのポスターや建築パースなどが飾られている。 |

緑あふれる専用庭

専用庭があることで、家にいながらにして緑の空気や太陽光を楽しめる。光、植物や土のにおい、葉の手触り、風の音、自然を通して五感を楽しめる場があることは、心身にもよい影響がありそうだ。

|

| リビングダイニングから続く専用庭。東向きの庭には緑があふれる。 |

|

| 最初は芝生だった庭。芝生は手入れが面倒なため、室内との出入り口にはウッドデッキ、芝生だった場所にはレンガを敷いて、まわりに植栽を配した。隣敷地と隣接しているマンション敷地には桜の木(正面)が植えられている。 |

|

| 庭の手入れは靖子さんが担当。「昔はカメラが趣味でしたが、いまはもっぱらスマホ。焦点も自動で合わせられるので、スマホで庭の植物を撮影してSNSに投稿しています」(雄一さん) |

|

| レイズドベッド(腰高さの園芸花壇)で土づくりも行う。 |

デジタルデバイスを活用して安心な暮らし

靖子さんの研究テーマは、AgingTech(シニアの健康や生活を改善するテクノロジー)だ。シニアがテクノロジーを使いこなすために、どうしたらいいのか、海外の先進的な事例に学びながら、日本ではどのようなことができるかを考えている。加齢とともにデジタルデバイド(情報格差)が進んでいく社会の構造を、いかにして変えていくかは大きな課題だ。

そんな阿久津家は、自然なかたちでデジタルデバイスを取り入れて、便利で安心な暮らしが実現している。

|

| タッチパネル式のAmazonデバイス「Echo Show」。音声コントロールができるため、見えにくい雄一さんにとっても便利だ。 |

|

| 海外視察や学会などで長期不在もある靖子さん。留守中の雄一さんの見守りは、スマートAI Wi-Fiカメラ(tapo)。首振り機能で幅広く室内を見守ることができる。見守りカメラは、室内に2台設置してある。 |

|

| ロボット掃除機ルンバは、リビングに設置。任せられることはスマート家電で効率的に家事をこなすのも必要。 |

自分をサポートする道具やものは、美しいデザインであってほしい

外出時に転倒しないように気をつけている雄一さん。特に転倒時の頭の保護は重要だ。とはいえ一般的な介護用品には、あまり使いたいと思えるデザインのものはない。

そんな中で見つけたのが、強くて優しい帽子をつくる北海道のメーカーabonet(アボネット)のハンチングだ。「普通の帽子でありながら、衝撃を和らげる機能的な帽子」をコンセプトに、緩衝材を用いた帽子を制作・販売している。

|

| 外出時には必ずabonetの衝撃吸収ハンチングを被る。 |

|

| 一見普通のデザインのハンチングだが、帽子の中には通気性のよい緩衝材が仕込まれている。無帽状態に比べると、abonetの帽子は重症リスクを約55%減少する。また、必ずつけているアップルウォッチは、転倒検出機能があり、転倒時には緊急連絡先へSOS発信ができる。 |

「外出していちばん怖いのは、転倒ですね。最近は、歩きスマホをしている人が、自分の安全のために点字ブロックの上を歩いて利用していることもあると聞いて驚きました」

住まいの安全対策はできても、外出時はまったくの無防備だ。点字ブロックの使い方、交通機関の利用方法など、専門家についてもらって教わりながら、ひとつひとつできることを増やしている最中だという。

「外で大切なのはコミュニケーションの取り方。座席が空いているのか見えないので、誰かに聞く必要がある。その声のかけ方も難しい」(雄一さん)

「海外では、装着できるAIカメラも実践的に取り入れられています。AIだから、目の代わりになって、知っている人の顔を覚えたり何があるのか見て教えてくれたりする。そんなAIデバイスが一般的になったら外出も便利になっていくのですが、日本ではまだまだですね」(靖子さん)

そんな靖子さんが教えてくれたのは、障がいのあるなし・年齢の高低・言語の違いなどに関わらず、共に使える製品やサービス「共用品」「共用サービス」を普及させる公益財団法人共用品推進機構や、福祉用具の調査研究開発を行う公益財団法人テクノエイド協会などの国内サイトだ。共用品や福祉用具などの参考に利用したい。

専門家の情報を活用しながら、見えにくくても暮らしやすい住まいの工夫を考える阿久津さん夫妻。ふたりの専門領域の知見を活かして、さらに暮らしやすさや便利な住まい方が生まれていきそうだ。

ケアリングデザインでは、2024年度に75歳以上の実施した定量調査から「自立、健康、幸福を支えるのが良質な住まい」だと結論づけた。

阿久津家の住まいは、専門家の意見を聞きながら、少しでも見えにくさを解決し、身体の不自由さに関わらず自立しサポートする住まいとしてよく配慮されている。

住まいは、完成したら、住み替えたら、おしまいではない。

加齢や疾患による変化に応じて、適切な改善を行いながら、自分を支える住まいに育てていくことが必要なのだろう。それを実行することで、ほんとうの意味での自分らしい自立した暮らしを実現する住まいとなっていくはずだ。

撮影:砺波周平