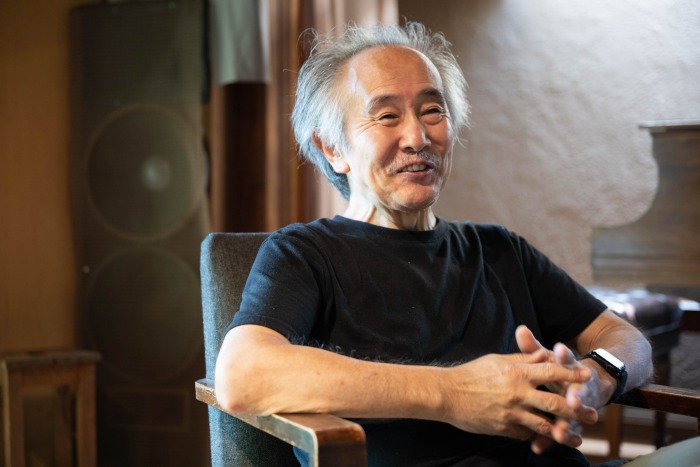

【12の住まい】08:堀内正弘さん

70代・ふたり暮らし

大学で環境デザインを教えていた堀内さんが、母屋に隣接した空き家をシェアスペースとして活用。地域コミュニティの人々に向けて住み開きし、音楽や美術などのテーマの集まりの場が生まれた。一方、介護していた車いすの母が母屋を行き来しやすいよう、さまざまな工夫を施す。現在は、淡路島と東京の二拠点でコミュニティの場づくりを計画中。

→二拠点、古民家、住み開き、リノベーション、アート、照明、物の整理、思い出の品

築90年以上の古民家を、住み開きする

堀内さんの住まいは、「自由が丘」駅から徒歩7分ほど、にぎやかな駅前とは打って変わった静かな住宅街にある。そんな住宅街にある自宅に隣接した空き家を、堀内さんは住み開き※の場「シェア奥沢」として開放することにした。2017年のことだった。

※住み開き:自宅の一部を、他の人と共有して交流する活動やその空間のこと。

祖父の代から世田谷区奥沢のこの家に住んでいる堀内さん。自宅の母屋に隣接していた平屋は、住んでいた親戚が引っ越した後、20年ほど空き家となっていた。

それ以前、長年米国で働いていた堀内さんは、母の介護のために日本へ帰国。介護で容易には出かけられないため、それならば自宅にみんなが集まってくれる場をつくろうと思い至った。

住み開きには、慶應義塾大学の教員(当時)有志が行っていた「三田の家」の影響も大きい。「三田の家」は、慶應義塾大学三田キャンパスにほど近い民家を教員や学生有志が改装し、商店街の協力を得ながら運営していた、出合いと学びの場だ(2006年〜2013年の期間活動)。日替わりで担当する教員が、それぞれのテーマに合わせて場を開き、誰でも自由に参加できるものだった。

また、近隣の住民の高齢化が進んで孤立している人が多く、自死に至る高齢者もあったと知り、ご近所さん同士の地域交流の場の必要性も感じていた。コミュニケーションを楽しめる場があれば、孤独に悩む人を減らせるのではないかと考えた。

築90年以上の古民家は、多摩美術大学で教えていた堀内さんのゼミ生やご近所の方、住み開きに関心のある人々などの手を借りてごみ屋敷となっていた内部を片づけ、改修して、2017年に「シェア奥沢」がオープンした。

古い建築物は耐震が心配だ。オープン前に、世田谷区の「空き家等地域貢献活用事業」に採択された助成金と自己資金を投じて、耐震工事も行った。

|

| 「このあたりは海軍士官が多く住んでいて、奥沢海軍村と呼ばれていました。いまも、緑豊かで、わずかならも古い住まいが残る希有な場所です。行政と連携しながら、住民有志と、なんとかこの緑豊かな住環境を残していきたいと活動しています」と、堀内さん。特定非営利活動法人 土とみどりを守る会の代表としても地域活動に取り組んでいる。 |

|

| シェア奥沢の正面玄関。敷地角にあったカーポートを撤去して、開放的な雰囲気に。サルスベリの木がシンボルツリーのようにそびえている。手前には、ポケットパーク的なスペースを設けて、地域の人が憩える場とした。時に、農家さんが野菜のマルシェを開くこともある。 |

|

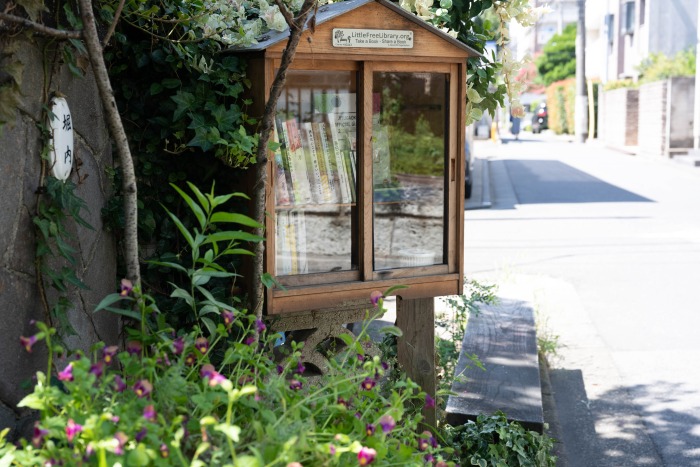

| 玄関前に設置した「Little Free Library」の図書箱。「Little Free Library」は、米国で始まった「小さな図書館」運動。小さな箱に収められた本を、地元の人たちに無料で貸し出し、または提供する。シェア奥沢にも「Little Free Library」を設置し、読み終えた本を提供する人・もらっていく人同士の善意で運用されている。本だけでなく、CDや小物を置いていく人もあり、活発なやりとりが続いている。 |

|

| 図書箱の隣に設置したベンチ。買い物の途中でひと休みする人、図書箱の本を読む人など、地元の人々が自由に使っている。ベンチ台に利用した大谷石は、お向かいのマンションから不要となった石をもらったもの。 |

それぞれの関心事で集まるシェア奥沢のコミュニティ

シェア奥沢は、アートとデザインを通したコミュニケーションの場としてオープンした。約90㎡の木造平屋は、コワーキングスペース、シェアキッチン、メインルームの3つから構成されている。

音楽、アート、本、映画、福祉…、さまざまなテーマごとにイベントが開催されている。集まる人々も、近隣から遠くまで、年齢も職種もさまざま。共通の関心事に興味を持って集まっているだけに、初対面同士でもすぐ打ち解ける場となっている。

「シェア奥沢は、単なるイベントの貸しスペースではありません。私的に運営している場なので、私がこの場の趣旨に合ったイベントを自主企画または選別しています。それぞれの会が、開催回数を重ねて成長していくと、常連さんができて、私がいつも関わることなしに、自然なかたちで自主運営が行われていきます。それが理想的なスタイルですね」

シェア奥沢は、空き家活用とコミュニティ活動が評価されて、平成25年度「世田谷らしい空き家等の地域貢献活用モデル」として採択。世田谷区の空き家活用のモデルケースとして、さまざまなメディアでも紹介されている。

|

| 緑の中庭に面したメインルーム。2部屋をつなげた広さで、MAX 50名ほどの人が入れる。アンティークの家具、名作デザインの椅子など、並ぶ家具も美しい。正面にはスクリーンを下ろして、映像を映写できる。「映画の会」や「西洋絵画の会」、講演イベントなどで利用されている。 |

|

| 「クラシックを楽しむ会」や「オペラの会」では、ピアノも活躍。古民家でのライブ演奏は、間近で迫力があり、味わい深い。 |

|

| Wi-Fiを完備したコワーキングスペース。古民家を活用しているだけに、一般的なコワーキングスペースとは異なる魅力がある。「このテーブルセットは、知り合いから買い求めたもの。イギリスのアンティークで、空間にぴったりでした」 |

|

| シェア奥沢のイベントは、参加者がシェアキッチンを使って調理し、皆で食事をするのも特徴。たとえば「共奏キッチン」というイベントでは、初対面の参加者同士が、協力して食事をつくり、食べ、その後対話を行う。誰でも使いやすいように、調理道具、食器、調味料がわかりやすく配置されている。シェアキッチンには、冷蔵庫、食器乾燥機も完備。 |

大正モダン建築の魅力を残した母屋

玄関から分岐する母屋は、祖父の代に建てられたもの。関東大震災直後の大正14年に建てられたため、瓦屋根ではなくトタンの屋根、アンカーボルトの基礎、水平な庇、アールデコ風なデザインなど、かなりモダンな建築物だった。

「祖父が建築関係の仕事だったので、新しい技法を取り入れて、当時としては最新の建築物だったのでしょう。3世代通して、普通にいまも住んでいる大正の住まいというのは、なかなかめずらしいかもしれません」

すぐに古い家を壊して新しく建て替えてしまうのが主流の日本の慣習にも、憤りを感じていたという。

|

| 母屋の玄関。重ねてきた時代を感じる重厚な雰囲気。シェア奥沢に出入りする人々もこの玄関を共有。自宅でも学校でも会社でもない、誰もが自由に出入りできる第三の場所として機能している。 |

|

| シェアキッチンのガラス戸は、古い型板ガラス。 |

|

| 玄関ホールのアンティークな照明。「これは僕が時代考証の上、母屋と同じ時代の照明を買い求めて取り付けました(笑)」 |

|

| シェアスペースと母屋との間の扉。大正モダンなクラシックデザインが美しい。 |

|

| 母屋の二階に通じる階段。二階には、堀内さんの自室がある。 |

|

| 母屋1階、堀内さんの書斎。中庭に面したタイル貼りのスペース。陽差しが差し込んで気持ちいい場所になっている。 |

|

| 書斎の鹿の壁飾りは、骨董好きな祖父が買い求めたもの。「この絵は、父が母と一緒に行ったスペイン旅行の風景を、帰国後に思い出して描いたものです」祖父と父の思い出の品が共存する書斎となっている。 |

母の居室の工夫とデイケアサロンの開設

堀内さんのお母様は80代で転倒したことがきっかけで足が動かなくなった。24時間介護が必要となり、堀内さんが大学に教えに行っている間は、ヘルパーさんについてもらうなどの工夫をしてきた。

「母と息子ってなかなか会話が続かなくてね。シェア奥沢でイベントを行うことで、母屋に住んでいる母が、車いすでそのまま参加できたり参加した方々とおしゃべりを楽しんだりすることができるようになりました」

家に居ながらにして、コミュニティとつながる。それが住み開きの魅力だ。ひとりで外出がままならないお母様にとっては、大きな刺激となったことだろう。

堀内さんはそこからさらに押し進めて、地域包括ケアの住民主体型デイサービスをシェア奥沢で行うようになる。ご近所の常連さんにも手伝ってもらって、自分で歩いて訪れることができるご近所さん向けのデイケアサロンだ。みんなでランチの食卓を囲み、アートとコミュニケーションをテーマにしたシェア奥沢ならではのアクティビティを行う。

|

| 母屋のキッチン。お母様の居室からキッチンへの出入りを楽にするために、堀内さんが自作した木の手すり。木の握り具合などにもこだわって制作した。 |

|

| 母の居室とキッチンの扉も、握りやすい自作の取っ手をつくって交換した。 |

淡路島でも同じ展開を!奥沢との2拠点居住がスタート

2年前にお母様を看取った後、堀内さんはご縁があって兵庫県・淡路島の空き家対策に関わるようになった。

海も山も近い環境。海の幸、野菜もおいしい。淡路島でも高齢化が進んでいるが、90代の女性が畑の世話をして元気に暮らしている様子を見て、ここでものづくりやシェア奥沢のような場を開きたいと思ったそうだ。

東京の一極集中問題にも何かしらの解決策を講じたい、そんな想いもあった。

早速、淡路島で築40年の空き家を購入し、住まいとして使えるように手入れを始めた。

これまでシェア奥沢を通じてやってきた活動のノウハウを淡路島でも共有し、若者も高齢者も楽しく暮らせる場づくりを計画している。

|

| 中庭は、少し手入れを怠ると、あっというまに植物が生い茂ってしまう。最近は、淡路島との二拠点を行き来しているため、なかなか手入れの時間がとれなかった。刈り取った草は、肥料として知り合いの農園のリサイクルに出す。中庭には藤棚があって、4月から5月にかけて美しい藤色の花を咲かせる。 |

「30代の頃は、ニューヨークで1Rのstudio のアパートメントに住んでいました。いまは元気に2拠点居住をやっていますが、ゆくゆくは1Rでコンパクトに住むのが今後のテーマです。動く範囲も少なくて効率的ですしね。小さなスペースでも豊かな空間であれば」

相続の問題もあり、大正、昭和、平成、令和までの時代を通して3世代が住み継いできた住まいも、建て替え問題を迎えている。しかし、建て替えするとしても、シェア奥沢のメインルームは残したいと考えている。

次から次へと新しい計画が思い浮かぶ堀内さんにとって、住まいはコミュニティーとの接点であり、空き家対策などの社会問題を解決する場でもあるのだ。

住み開きという、新しい住まい方を実践した堀内さん。

介護、地域コミュニティ、高齢者のひとり暮らしという社会課題解決にも積極的に関わっていくスタイルは、一般の人にはなかなかハードルが高い暮らし方かもしれない。

しかし、住み開きとまではいかなくても、ごく限られた親しい友人を招いて、趣味を共有する場を設けることはできるかもしれない。人を招くことができる住まいは、そんな新しい可能性を秘めている。

また、コミュニティ活動を通じて社会に寄与するという生き方も、これからの100年人生の生き方として見習いたい点である。

【プロフィール】

堀内正弘さん

建築設計、景観設計、都市計画、メディアデザイン等の経験を生かし、現在は市民と行政の協働による創発のさまざまな仕組みづくりに取り組む。BCS賞、公共の色彩賞、日本感性工学会賞、グッドデザイン賞(2007,2012)、ストップ温暖化大作戦東京グランプリ、同全国大会モーダルシフト賞、エコジャパンカップ2011エココミュニケーショングランプリ、低炭素杯2013最優秀ソーシャルイノベーション賞、他受賞。多摩美術大学 環境デザイン学科 教授を2025年3月に退任。母屋に隣接した築90年以上の空き家を改修し、2013年7月にシェア奥沢としてオープン。同じ興味を持った人たちの交流の場のシェアスペースとして、コワーキングスペースとして、さまざまなイベントや講演が行われている。

※堀内さんは、取材後の2024年11月に起こった不慮の事故で、現在病院でリハビリテーション中である。以下、Facebookでの堀内正弘さんコメントを転載した。

昨年11月、淡路島で作業中に脚立から落ち、頸髄損傷による4肢不随の身となり、両手が使えなくなってしまいました。まさに九死に一生を得ましたので、人生の再出発ということで、これからの人生を明るく前向きに歩んで行きたいと思います。

撮影:三村健二